Autostrade, il Venezuela e la retorica della Guerra fredda

È bastato mettere appena in discussione l’assetto proprietario di un’infrastruttura per scatenare il riflesso pavloviano dei commentatori: Conte come Chávez. Con tanto di classici dell’anticomunismo

Lorenzo Zamponi per Jacobin Italia

Uno spettro si aggira per le strade, anzi per le autostrade italiane: lo spettro del chavismo. «Autostrade, ha vinto il modello Venezuela». Così Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale e volto di Mediaset (quindi doppiamente sul libro paga di Berlusconi), ha presentato in un video ai suoi 700 mila follower su Facebook e 400 mila su Twitter il piano del governo sulle autostrade. Nel giro di poche ore la definizione è stata ripresa da decine di commentatori di destra nonché da una parte importante dell’establishment liberale. La scelta del governo Conte di far rientrare parzialmente lo stato nell’azionariato della società che gestisce le autostrade italiane, a vent’anni dalla privatizzazione, ha generato un’ondata di paragoni con Hugo Chávez e Nicolás Maduro. L’ossessione per il Venezuela non è nuova nel discorso pubblico europeo e statunitense e segnala il perdurare di tutti gli elementi classici dell’anticomunismo della Guerra Fredda: la retorica del fallimento economico, l’ideologia «straniera», l’associazione con paesi non europei e quindi «non civilizzati», e così via. A 31 anni anni dal 1989, quel repertorio resta a disposizione di chiunque voglia delegittimare ogni minima deviazione dall’ortodossia liberista.

La quasi-nazionalizzazione delle autostrade

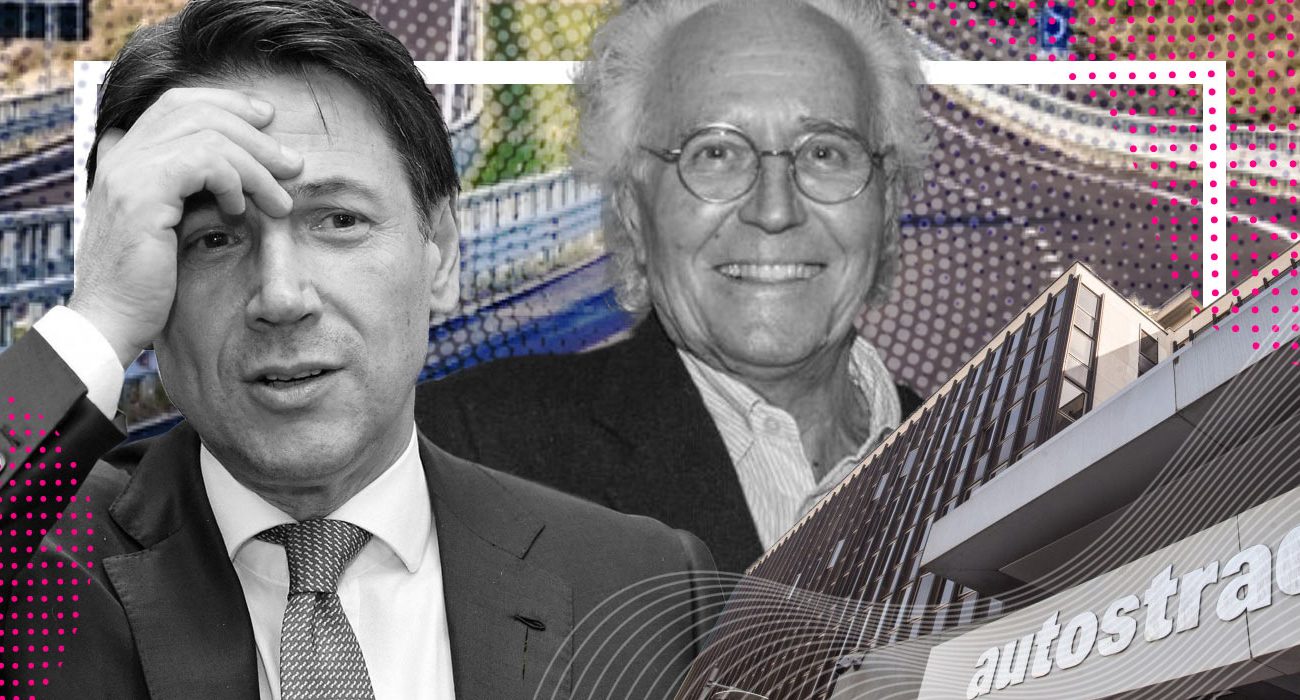

La decisione del governo italiano di riportare l’azienda che gestisce le autostrade sotto il parziale controllo pubblico nasce due anni fa, quando il Ponte Morandi crollò, provocando la morte di 43 persone. Alla tragedia seguirono violentissime polemiche sulla manutenzione carente a cui sarebbe stato sottoposto il ponte, come il resto dell’infrastruttura stradale italiana. L’oggetto principale dello sdegno fu la famiglia Benetton, da due decenni proprietaria della maggioranza delle quote di Autostrade per l’Italia (Aspi). All’epoca, nell’estate 2018, Giuseppe Conte guidava il governo di coalizione tra M5S e la Lega, e la parola d’ordine della revoca della concessione per la gestione delle autostrade alla famiglia Benetton iniziò a farsi strada. Un’inversione di tendenza non da poco nel dibattito pubblico italiano, dominato per oltre un quarto di secolo dalla retorica dell’efficienza del privato e del ritiro dello stato dalla gestione diretta di ogni attività economica.

L’azienda autostradale, nata nel 1950 come parte dell’Iri, la grande holding industriale pubblica italiana, era stata tra i protagonisti del boom economico degli anni Sessanta: costruire una rete autostradale tra le più capillari al mondo, del resto, rientrava pienamente in un modello di sviluppo basato sull’acciaio (all’epoca in mano pubblica), sul petrolio (all’epoca in mano pubblica) e sull’automobile (all’epoca, come ora, in mano alla quasi-monopolista privata Fiat). La privatizzazione di Autostrade per l’Italia, come quella del resto dell’Iri e di molte altre aziende pubbliche, avvenne negli anni Novanta: da una parte, l’ideologia neoliberista ormai imperante sosteneva la superiorità del privato sul pubblico nella gestione efficiente dei servizi; dall’altra, i vincoli stabiliti in sede Ue dal Trattato di Maastricht nel 1992 imponevano all’Italia di ridurre il debito pubblico, attraverso la vendita di alcuni asset. Autostrade per l’Italia fu privatizzata nel 1999, con la famiglia Benetton che subentrò prima come azionista di minoranza per poi, nel 2002, prendere il controllo dell’azienda. Come già raccontato da Jacobin Italia, in questi due decenni i profitti che gli azionisti estraggono dalla gestione delle autostrade sono enormi, mentre gli investimenti sono minimi e le tariffe in costante aumento.

D’altra parte, le autostrade in senso materiale sono sempre rimaste di proprietà pubblica: a essere privatizzata è stata la loro gestione, affidata ad Aspi attraverso una concessione. Lo sdegno seguito alla tragedia del Ponte Morandi mise all’ordine del giorno l’idea di revocare la concessione: ma per fare cosa? Per affidarla a un altro privato o per riprendere il controllo diretto della rete autostradale? Un dibattito già di per sé in controtendenza con il discorso pubblico di un paese che ha visto negli ultimi decenni un’ondata di privatizzazioni con pochi pari, se non nell’ex blocco sovietico.

Il tema è stato poi ereditato dal secondo governo Conte, sostenuto, oltre che dai Cinque Stelle, dal Partito Democratico. Per il Pd si trattava di una questione particolarmente spinosa: da una parte, è il partito erede delle forze politiche che hanno guidato le privatizzazioni degli anni Novanta, incarnando pienamente il paradigma del neoliberismo progressista, e costruendo con gruppi finanziari come quello Benetton (tra i massimi simboli, in Italia, di un’imprenditoria presuntamente illuminata e progressista, nonostante gli scempi sociali e ambientali di cui si è macchiato in America Latina) rapporti strettissimi; dall’altra, il nuovo segretario Nicola Zingaretti, è stato eletto lo scorso anno su una piattaforma se non di rottura quantomeno di parziale inversione di tendenza rispetto alla sbornia blairiana del ciclo precedente, e sarebbe stato paradossale che proprio la forza teoricamente più «socialdemocratica» tra i maggiori partiti fosse l’unica a opporsi alla revoca della concessione. Il governo si è trovato, di fatto, stretto nella morsa tra una domanda popolare se non di nazionalizzazione sicuramente di punizione nei confronti dei Benetton, considerati responsabili indiretti della tragedia, e la necessità di non apparire eccessivamente anti-business, in un contesto internazionale in cui attrarre capitali e investimenti privati sembra essere l’unica strategia di sviluppo economico. Una partita resa ancora più complessa dalla giungla di norme che regolano le concessioni pubbliche, quasi tutte pensate a favore del concessionario, sfatando il mito dello «stato regolatore», che pur non agendo più direttamente nell’economia può comunque vigilare sul comportamento dei privati: di fatto, una revoca della concessione avrebbe comportato il pagamento di penali miliardarie.

L’esito della vicenda è arrivato il 15 luglio scorso, quando il governo e Aspi hanno annunciato di aver trovato un accordo. Cassa Depositi e Prestiti, holding finanziaria di proprietà statale, acquisirà la proprietà del 33% delle azioni Aspi (a una cifra inferiore alle eventuali penali), mentre un altro 22% sarà ceduto a investitori istituzionali graditi dal governo. Successivamente, l’azienda verrà quotata in borsa, e i Benetton scenderanno sotto il 10% dell’azionariato. Non si tratta quindi affatto di una nazionalizzazione forzata, prevista dalla Costituzione italiana, ma di un’operazione di mercato, contrattata con gli attuali proprietari, e che vedrà lo stato intervenire nel ruolo di semplice azionista, seppur di peso, di un’azienda privata. D’altra parte, l’inversione di tendenza è evidente: lo stato rientra come attore nell’economia italiana, riprendendosi in parte ciò che era stato privatizzato vent’anni fa. Se nel 2018 l’economista Mariana Mazzucato (teorica di un nuovo intervento statale nell’economia) scriveva su Repubblica insieme a Simone Gasperin un articolo intitolato Autostrade, la nazionalizzazione non è un tabù , oggi è consigliera economica del presidente del consiglio Conte. Del resto l’operazione autostrade porta i tratti tipici di questo governo e della figura politica di Conte, nell’equilibrio tra il classico neoliberismo progressista del centrosinistra italiano e la necessità di dare risposte controcorrente a una situazione sociale ed economica in cui quelle ricette non reggono più.

Il governo Conte non è un governo socialista e non ha un programma di nazionalizzazioni. E l’accordo sulle autostrade è pienamente interno ai meccanismi dell’economia di mercato. Ma il fatto che per la prima volta dopo decenni il ruolo dello stato italiano in un settore economico cresca invece di diminuire, segnala sicuramente una finestra d’opportunità: una crepa sul muro del consenso neoliberista, che la sinistra farebbe bene a cogliere e cercare di allargare.

Il babau venezuelano

Il giorno dopo l’accordo, il fantasma bolivariano si affacciava terrorizzante dalle prime pagine dei giornali. «Autostrade per l’Italia, la statalizzazione ricorda il Venezuela» tuonava in Senato Lucio Malan di Forza Italia. «L’esproprio ai Benetton è clamoroso, non siamo il Venezuela» gli faceva eco Maurizio Lupi, deputato di centrodestra. «Il Venezuela è vicino», avvisava Rick Du Fer, popolarissimo youtuber ultraliberista. Una retorica non limitata alla destra, ma, anzi, pienamente ripresa dalla stampa mainstream, compresa quella liberal: «Se l’Italia diventa il Venezuela, chi investirà?» si chiedeva Giovanni Tria, ex ministro dell’economia nel governo precedente, sulle pagine dell’Huffington Post. Lo stesso direttore dell’edizione italiana di HP, Mattia Feltri, ricordava che « non questo è il sistema con cui un governo non venezuelano risolve le questioni con l’impresa privata». Il direttore del quotidiano online Linkiesta Christian Rocca (con un passato da neocon), titolava sulla «vocazione venezuelana» del governo, mentre su Repubblica l’editorialista Stefano Folli riportava che il paragone col Venezuela era forse ardito, ma consono a«stigmatizzare una certa deriva del neo-statalismo all’italiana». Lo stesso ministro dell’economia, il democratico Roberto Gualtieri, il 20 luglio si è sentito chiedere da un giornalista del Corriera della Sera la seguente domanda: «Il governo mostra un volto dirigista e un po’ venezuelano. Perché un investitore estero dovrebbe rischiare i suoi capitali in Italia?».

Questa improvvisa popolarità delle vicende venezuelane nel dibattito politico italiano ha una ragione immediata: in giugno, poche settimane prima dell’accordo sulle autostrade, il quotidiano conservatore spagnolo Abc aveva diffuso la notizia di presunti finanziamenti venezuelani al Movimento Cinque Stelle. Un’accusa priva di sostanza, ma che ha fatto immediatamente presa sull’immaginario dell’opposizione di destra, impegnata a cercare di rappresentare il M5S come una forza di sinistra radicale in modo da eroderne il consenso tra i settori conservatori dell’elettorato. Già a giugno, quindi, il capo dell’opposizione Matteo Salvini attaccava: «Al momento al governo c’è un mix di Cgil e Venezuela».

Ma se in Italia l’associazione retorica tra ogni cosa che sappia vagamente di socialismo (perfino una pseudo-nazionalizzazione di mercato operata da un moderatissimo governo di centrosinistra liberal-populista) e il Venezuela è una moda recente, altrove è un’usanza profondamente radicata. È il caso degli Usa, dove il paragone con il Venezuela come archetipo dell’autoritarismo e del fallimento economico che seguirebbero automaticamente l’applicazione di politiche socialiste è diffuso da anni. Ed è il caso in forma ancora maggiore della Spagna. I media spagnoli seguono l’America Latina in maniera molto più assidua di quanto facciano quelli italiani o statunitensi. Il chavismo, in particolare, è stato spesso al centro del dibattito pubblico spagnolo: il governo di destra di José Maria Aznar fu accusato di aver sostenuto il tentativo di golpe contro Chávez del 2002 sia dal successivo governo socialista guidato da Zapatero sia dallo stesso Chávez. Rimase celebre l’incidente del 2007, quando proprio le continue interruzioni di Chávez al discorso di Zapatero, con l’obiettivo per la verità di accusare Aznar, durante un summit in Cile, causarono la reazione rabbiosa dell’allora re di Spagna Juan Carlos, che strillò «¿Por qué no te callas?» («Perché non chiudi la bocca?») al presidente venezuelano. L’ascesa di Podemos ha fatto poi esplodere l’ossessione per il Venezuela della destra spagnola: molti tra i fondatori del partito, compresi Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, prima di entrare direttamente in politica avevano lavorato nella fondazione Ceps, impegnata in consulenze politiche nei confronti di vari governi populisti di sinistra in America Latina, compreso quello di Chávez. L’accusa che il progetto di Podemos fosse finanziato dai petroldollari venezuelani ha ossessionato la destra spagnola per anni, senza peraltro mai trovare riscontro. Non sono mancate le grida: «Venezuela, Venezuela!» durante gli interventi di deputati di Podemos in parlamento, tanto che uno dei massimi dirigenti del partito, Pablo Echenique, spesso ci scherza su Twitter: «Buongiorno! Me ne vado contento al lavoro – scriveva a gennaio – Oggi l’agenda prevede riunioni segrete con sei o sette narcodittature per ottenere finanziamenti per il partito, e proseguire con il nostro vero programma: trasformare la Spagna nel Venezuela. Buon lunedì!».

L’anticomunismo eterno

Ma perché proprio il Venezuela? Nonostante una buona parte della sinistra radicale a livello internazionale abbia condannato il tentativo di golpe di Guaidó e in generale le ingerenze imperialiste nel paese latinoamericano, di certo il bolivarismo non gode dell’appeal di cui godeva una quindicina d’anni fa, quando Chávez poteva rivendicare il ruolo di apripista dell’ondata populista di sinistra in America Latina, la cosiddetta «marea rosa». L’impressione è che il paragone col Venezuela abbia successo perché risponde perfettamente a un canone consolidato: quello dell’anticomunismo della Guerra Fredda.

È stupefacente quanto poco si parli di anticomunismo in Occidente, nonostante il ruolo formidabile giocato dalla propaganda contro i «rossi» nella storia di buona parte del mondo nella seconda metà del Novecento. L’anticomunismo è stata una delle armi con cui è stata devastata la sinistra statunitense, dal maccartismo in poi, ha influenzato Hollywood, ha deciso elezioni, ha profondamente modellato il dibattito pubblico di molti paesi. Se la presenza in Italia del più grande partito comunista dell’Occidente ha fatto del nostro paese un contesto molto diverso, da questo punto di vista, rispetto, ad esempio, al Regno Unito o alla Repubblica Federale Tedesca, dove l’anticomunismo ha fatto il deserto a sinistra della socialdemocrazia, ciò non significa che non abbia lasciato una traccia anche da noi. Al di là del folklore e di Don Camillo e Peppone, la retorica anticomunista che la Democrazia Cristiana ha riprodotto per quarant’anni come uno dei pilastri della sua egemonia sulla politica italiana ha lasciato tracce profonde. Non è un caso se Silvio Berlusconi, una persona il cui linguaggio era il prodotto di uno studio precisissimo, usava continuamente la parola «comunisti» per definire i suoi avversari, per quanto paradossale potesse sembrare a sinistra questa definizione se applicata a chi del Pci decretò lo scioglimento o addirittura a moderatissimi cattolici leader del centrosinistra come Romano Prodi. Nel suo primo discorso politico, quello in cui annunciava la nascita di Forza Italia e la sua candidatura alle elezioni del 1994, Berlusconi dedicava la seconda frase ai suoi avversari: «Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare». L’idea del «fallimento economico e politico» è uno dei tratti fondamentali dell’anticomunismo. Per delegittimare qualsiasi proposta politica vagamente progressista, qualsiasi deviazione rispetto all’ortodossia liberista, l’associazione con l’idea del «fallimento economico» comunista è potentissima. E non a caso emerge il Venezuela: il punto non è certo che Maduro rappresenti un faro per il socialismo internazionale, ma piuttosto che la crisi economica che ha colpito il paese possa ricordare, nelle menti dei cittadini occidentali, lo stereotipo delle crisi di scarsità nei paesi dell’ex blocco sovietico. Intervento pubblico = comunismo e comunismo = povertà.

Ma quello economico non è l’unico elemento della narrazione classica della Guerra Fredda che la retorica del Venezuela riprende. L’idea di avere legami con nazioni estere, e addirittura esserne finanziati, è fondamentale. I rubli da Mosca che finanziavano il Pci e gli altri partiti comunisti occidentali sono onnipresenti nello stereotipo anticomunista. E dietro c’è un’idea più profonda: l’idea del comunista come traditore della nazione. Uno stereotipo che riprende molti degli stilemi dell’antisemitismo, a cui del resto è stato spesso associato: il comunista, come l’ebreo, è parte di un movimento internazionale, è più fedele a esso che al proprio paese, è un senza patria, e quindi un potenziale traditore. Non è davvero uno dei nostri, è pagato dall’estero. Se ha programmi radicali in economia è per danneggiarci. Per di più, nella retorica del Venezuela c’è un altro tratto dell’anticomunismo: il comunismo è qualcosa di non europeo, spesso addirittura non bianco, comunque qualcosa di tipico dei colonizzati non civilizzati. Cinesi, vietnamiti, cubani. I barbari cosacchi pronti a invadere l’Europa civilizzata. Non c’è bisogno di ricordare il profondo legame tra la «marea rosa» e i movimenti indigeni dell’America Latina, anche in termini biografici per molti dei leader della sinistra latinoamericana.

Non è un caso se il 28 febbraio, all’apice del suo successo alle primarie democratiche, Bernie Sanders veniva attaccato con un violentissimo articolosul New York Times che gli rinfacciava, fondamentalmente, di essere stato dalla parte sbagliata nella Guerra Fredda. Un articolo con tratti inquietanti, in cui a Sanders si imputava, tra le altre cose, di essere stato «arrabbiato per la caduta del regime marxista di Salvador Allende in Cile nel 1973», dimenticandosi di dire che quel «regime marxista» era un governo democraticamente eletto e quella «caduta» un golpe militare fascista.

L’improvvisa popolarità del Venezuela nel discorso pubblico italiano, insomma, sembra avere poco a che vedere con le politiche di Maduro, che del resto nessuno indica come esempio da seguire o come guida di un movimento socialista internazionale. Piuttosto, sembra essere legata a tratti profondi della cultura dominante nell’occidente liberale: un repertorio consolidato, quello dell’anticomunismo, pronto per essere utilizzato nei confronti di chiunque provi a mettere in discussione, anche nelle forme più timide e ambigue, come nel caso delle autostrade italiane, l’ortodossia liberista.

La Guerra Fredda è finita nel 1989, ma la sua eredità culturale è molto più pesante di quanto spesso si creda. Nessuno, a sinistra, può pensare di ambire al consenso, nell’Occidente post-1989, senza essere preparato ad avere a che fare con questo genere di retorica.

*Lorenzo Zamponi, ricercatore in sociologia, si occupa di movimenti sociali e partecipazione politica. È coautore di Resistere alla crisi (Il Mulino).